Sulle ceneri di Gramsci il ridicolo balletto dei soliti revisionisti (“La Nuova Sardegna”, 11-3-2012)

G. Fresu, Nell’analisi di Gramsci la rivoluzione passiva di Benito Mussolini. 25 ottobre 2011, la Nuova Sardegna.

di Gianni Fresu

A Gramsci il fascismo appariva per sua natura in profonda contraddizione con i coevi tentativi di razionalizzazione fordista […]. «Lo Stato fascista – scriveva nei Quaderni – crea nuovi redditieri, cioè promuove le vecchie forme di accumulazione parassitaria del risparmio e tende a creare dei quadri chiusi sociali. In realtà finora l’indirizzo corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta sempre più diventando, per gli interessi costituiti che sorgono dalla vecchia base, una macchina di conservazione dell’esistente così come è e non una molla di propulsione. Perché? Perché l’indirizzo corporativo è anche in dipendenza della disoccupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita che, se fosse libera la concorrenza, crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali; e crea occupazioni di nuovo tipo, organizzativo e non produttivo, ai disoccupati delle classi medie». Attraverso la trasformazione dello Stato e la creazione del corporativismo, il fascismo produceva trasformazioni nella struttura produttiva tendenti alla socializzazione e alla cooperazione nella produzione, senza intaccare però le modalità individuali e private di appropriazione dei profitti. In concreto questo significava che attraverso il fascismo si cercava uno sviluppo delle forze produttive industriali senza sottrarne la direzione alle classi tradizionali, per consentire al capitalismo italiano di uscire dalla sua crisi organica e competere con le potenze capitalistiche detentrici del monopolio delle materie prime e con capacità di accumulazione maggiore. Lo schema di questa rivoluzione passiva per Gramsci aveva ben poche possibilità di riuscita pratica, tuttavia dal punto di vista della mobilitazione e della capacità egemonica del regime, ciò era di importanza relativa: «Ciò che importa ideologicamente è che esso può avere realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la massa dei piccolo-borghesi urbani e rurali, e quindi a mantenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle classi dirigenti tradizionali» (dai «Quaderni dal carcere»). In coclusione, le riflessioni sul fascismo di Gramsci sfuggono a troppo rigide classificazioni storiografiche. Il materialismo storico è il dato di partenza, tuttavia, anche i termini soggettivi, compresa la crisi morale della borghesia – hanno un ruolo determinante e centrale. Anche Gramsci interpreta il fascismo come reazione a una fase di profondi rivolgimenti sociali legati alla prima guerra mondiale e soprattutto alla rivoluzione d’ottobre, tuttavia, non giunge mai a considerare la borghesia e il suo modo di produzione come un unico blocco omogeneo. Egli legge all’interno del blocco sociale dominante differenziazioni e contraddizioni palesatisi proprio in rapporto alla nascita e all’avvento del fascismo. Gramsci, come gran parte dei suoi coevi compagni di lotte, ha analizzato il tentativo di centralizzazione degli interessi borghesi dietro al fascismo, ma lo riteneva un fenomeno sociale sorto tra la piccola e media borghesia urbana, sviluppatosi grazie agli apporti degli agrari e quelli, non sempre lineari e armonici, del grande capitale industriale. Infine, l’intellettuale sardo ha interpretato storicisticamente il fascismo in rapporto alla debolezza delle classi dirigenti e ai limiti nel processo di unificazione politica e modernizzazione economica dell’Italia, ma non lo ha mai inteso un esito inevitabile di quel processo. In tutto questo, un ruolo peculiare è attribuito al ruolo di alcune categorie ampiamente operative in quel dato frangente storico: il cesarismo, il bonapartismo, la fede verso le virtù taumaturgiche del «capo carismatico», cui Grasmci dedica numerose riflessioni e che meriterebbero una trattazione separata per la vastità dei contenuti trattati e delle implicazioni analitiche. Tutto questo insieme di valutazioni porta a un’ultima conclusione: il fascismo non può certo essere ritenuto una parentesi irrazionale in una storia per il resto segnata dall’inarrestabile progressione liberale e democratica, un’improvvisa malattia morale, capace di obnubilare le menti degli italiani, che ha aggredito un corpo sano per poi sparire senza lasciare traccia. A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, le riflessioni di Gramsci suggeriscono di evitare accuratamente ogni lettura agiografica di quella storia. Senza trasformarla in un’opera di teratologia intellettuale, è opportuno interrogarsi problematicamente sulla totalità e organicità dei processi storici, sui limiti congeniti dell’intera vita politica italiana. Proprio questa problematicità ha spinto Gramsci a evitare qualsiasi lettura storiografica e politica manichea. Il fascismo costituisce la negazione più completa per valori e prospettive del campo marxista, ciò nonostante l’intellettuale sardo lo ha analizzato come fenomeno razionale e reale, scaturito da precise cause storicamente determinate.

A Gramsci il fascismo appariva per sua natura in profonda contraddizione con i coevi tentativi di razionalizzazione fordista […]. «Lo Stato fascista – scriveva nei Quaderni – crea nuovi redditieri, cioè promuove le vecchie forme di accumulazione parassitaria del risparmio e tende a creare dei quadri chiusi sociali. In realtà finora l’indirizzo corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta sempre più diventando, per gli interessi costituiti che sorgono dalla vecchia base, una macchina di conservazione dell’esistente così come è e non una molla di propulsione. Perché? Perché l’indirizzo corporativo è anche in dipendenza della disoccupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita che, se fosse libera la concorrenza, crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali; e crea occupazioni di nuovo tipo, organizzativo e non produttivo, ai disoccupati delle classi medie». Attraverso la trasformazione dello Stato e la creazione del corporativismo, il fascismo produceva trasformazioni nella struttura produttiva tendenti alla socializzazione e alla cooperazione nella produzione, senza intaccare però le modalità individuali e private di appropriazione dei profitti. In concreto questo significava che attraverso il fascismo si cercava uno sviluppo delle forze produttive industriali senza sottrarne la direzione alle classi tradizionali, per consentire al capitalismo italiano di uscire dalla sua crisi organica e competere con le potenze capitalistiche detentrici del monopolio delle materie prime e con capacità di accumulazione maggiore. Lo schema di questa rivoluzione passiva per Gramsci aveva ben poche possibilità di riuscita pratica, tuttavia dal punto di vista della mobilitazione e della capacità egemonica del regime, ciò era di importanza relativa: «Ciò che importa ideologicamente è che esso può avere realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la massa dei piccolo-borghesi urbani e rurali, e quindi a mantenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle classi dirigenti tradizionali» (dai «Quaderni dal carcere»). In coclusione, le riflessioni sul fascismo di Gramsci sfuggono a troppo rigide classificazioni storiografiche. Il materialismo storico è il dato di partenza, tuttavia, anche i termini soggettivi, compresa la crisi morale della borghesia – hanno un ruolo determinante e centrale. Anche Gramsci interpreta il fascismo come reazione a una fase di profondi rivolgimenti sociali legati alla prima guerra mondiale e soprattutto alla rivoluzione d’ottobre, tuttavia, non giunge mai a considerare la borghesia e il suo modo di produzione come un unico blocco omogeneo. Egli legge all’interno del blocco sociale dominante differenziazioni e contraddizioni palesatisi proprio in rapporto alla nascita e all’avvento del fascismo. Gramsci, come gran parte dei suoi coevi compagni di lotte, ha analizzato il tentativo di centralizzazione degli interessi borghesi dietro al fascismo, ma lo riteneva un fenomeno sociale sorto tra la piccola e media borghesia urbana, sviluppatosi grazie agli apporti degli agrari e quelli, non sempre lineari e armonici, del grande capitale industriale. Infine, l’intellettuale sardo ha interpretato storicisticamente il fascismo in rapporto alla debolezza delle classi dirigenti e ai limiti nel processo di unificazione politica e modernizzazione economica dell’Italia, ma non lo ha mai inteso un esito inevitabile di quel processo. In tutto questo, un ruolo peculiare è attribuito al ruolo di alcune categorie ampiamente operative in quel dato frangente storico: il cesarismo, il bonapartismo, la fede verso le virtù taumaturgiche del «capo carismatico», cui Grasmci dedica numerose riflessioni e che meriterebbero una trattazione separata per la vastità dei contenuti trattati e delle implicazioni analitiche. Tutto questo insieme di valutazioni porta a un’ultima conclusione: il fascismo non può certo essere ritenuto una parentesi irrazionale in una storia per il resto segnata dall’inarrestabile progressione liberale e democratica, un’improvvisa malattia morale, capace di obnubilare le menti degli italiani, che ha aggredito un corpo sano per poi sparire senza lasciare traccia. A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, le riflessioni di Gramsci suggeriscono di evitare accuratamente ogni lettura agiografica di quella storia. Senza trasformarla in un’opera di teratologia intellettuale, è opportuno interrogarsi problematicamente sulla totalità e organicità dei processi storici, sui limiti congeniti dell’intera vita politica italiana. Proprio questa problematicità ha spinto Gramsci a evitare qualsiasi lettura storiografica e politica manichea. Il fascismo costituisce la negazione più completa per valori e prospettive del campo marxista, ciò nonostante l’intellettuale sardo lo ha analizzato come fenomeno razionale e reale, scaturito da precise cause storicamente determinate.

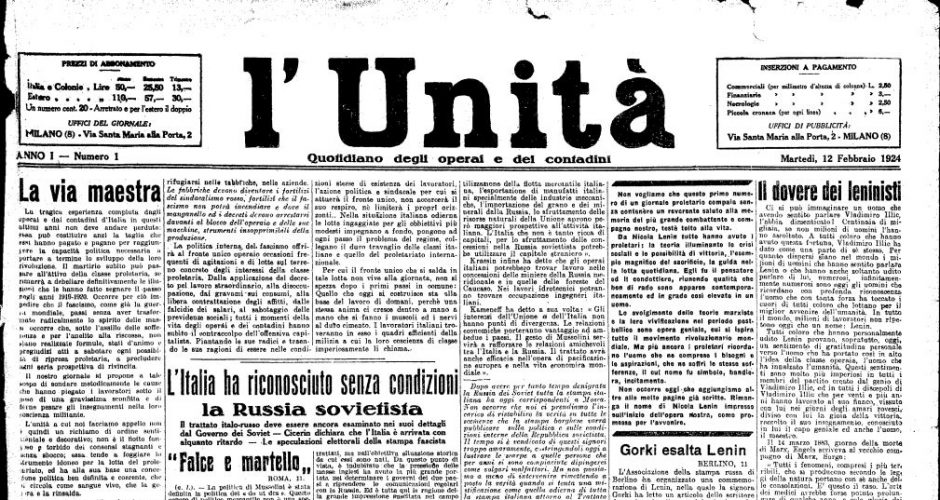

12 settembre 1923, Gramsci e la nascita de «l’Unità». Le origini del quotidiano nel pieno divampare della reazione fascista.

12 settembre 1923, Gramsci e la nascita de «l’Unità».

Le origini del quotidiano, nel pieno divampare della reazione fascista.

Gianni Fresu

Il quotidiano «l’Unità» nacque nel pieno divampare della reazione fascista e in una fase di profonda crisi del neo nato partito comunista, paralizzato da una concezione profondamente settaria tanto dell’organizzazione, quanto delle alleanze di classe da perseguire. Secondo Bordiga non solo non c’era affatto antitesi tra democrazia e militarismo, ma tra fascismo e democrazia vi era assenza di contraddizioni e distinzioni reali, anzi, il fascismo appariva come «una prospettiva di stampo socialdemocratico per quanto espressa con forme e cerimoniali nuovi»[1]. I comunisti dovevano pertanto disinteressarsi del problema democratico, non optare per l’una o l’altra forma di governo borghese, e chiudere risolutamente a qualsiasi ipotesi collaborazione con le altre forze democratiche ed anche socialdemocratiche in opposizione al fascismo. Una linea oramai incompatibile con quella assunta tra il 1921 e il ‘23 dal Comintern, rispetto alla quale il suo esecutivo si preparava a dare battaglia. Per contrastarla con maggior efficacia, la direzione dell’Internazionale approvò la proposta di creare un «quotidiano operaio» in grado di dare corpo all’obbiettivo strategico dell’unità delle masse operaie del Nord con quelle rurali salariate del Mezzogiorno. Proprio per questa ragione, in una lettera all’esecutivo del PCd’I del 12 settembre 1923 Gramsci propose il titolo «l’Unità»:

“Io propongo come titolo «l’Unità» puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale, perché credo che dopo la decisione dell’esecutivo allargato sul governo operaio e contadino, noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, ma anche specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale”[2].

In questa lettera Gramsci propose non solo il nome, ma anche funzione e linea editoriale del quotidiano. Dato il contesto, era necessario un giornale in grado di resistere legalmente il più a lungo possibile alla reazione. Nell’intento di Gramsci, non doveva trattarsi di un organo di partito, ma garantire all’organizzazione una «tribuna legale», consentirgli il raggiungimento, continuo e sistematico, delle più larghe masse:

“Non solo quindi il giornale non dovrà avere alcuna indicazione di partito, ma esso dovrà essere redatto in modo che la sua dipendenza di fatto dal nostro partito non appaia troppo chiaramente. Dovrà essere un giornale di sinistra, della sinistra operaia, rimasta fedele al programma e alla tattica della lotta di classe, che pubblicherà gli atti e le discussioni del nostro partito, come farà possibilmente anche per gli atti e le discussioni degli anarchici, dei repubblicani, dei sindacalisti e dirà il suo giudizio con un tono disinteressato, come se avesse una posizione superiore alla lotta e si ponesse da un punto di vista «scientifico»”[3].

Il quotidiano doveva servire a imprimere un profondo cambiamento nell’agire politico dei comunisti in Italia. Quella svolta, di cui lo stesso Gramsci fu indiscusso protagonista nella lotta con il vecchio gruppo dirigente legato a Bordiga fino al famoso Congresso di Lione, costituisce la premessa essenziale per comprendere il ruolo storico assunto dal PCI tanto nella Resistenza quanto nella fase successiva alla liberazione. Gramsci, sia nell’idea ispiratrice del quotidiano, sia nelle successve Tesi di Lione colse appieno il valore strategico attribuito da Lenin alla questione contadina e alla politica delle alleanze[4]. Preparare a fondo la rivoluzione, «conquistare le grandi masse», «avere la simpatia delle masse», era per Lenin necessario se si aveva l’aspirazione non solo di iniziare una rivoluzione ma soprattutto vincerla e conservare il potere: «attrarre a noi non solo la maggioranza della classe operaia, ma anche la maggioranza della popolazione lavoratrice e sfruttata della campagna»[5]. Un tema centrale, in un paese come l’Italia dove il proletariato era una minoranza senza carattere nazionale. Più precisamente, Gramsci cercò di contestualizzare all’Italia il grande tema dibattuto tra il III e il IV Congresso dell’Internazionale comunista[6]. In essi, preso atto delle difficoltà internazionali, e della complessità dei processi rivoluzionari in Occidente, Lenin e l’Esecutivo del Comintern lanciarono la parola d’ordine della conquista della maggioranza delle classi subalterne e dell’unità della classe operaia tramite la tattica del «fronte unico», essenziale per la definizione della categoria dell’«egemonia» in Gramsci[7].

Il periodo tra il 1923 e la Conferenza di Como del maggio 1924, fino all’assunzione da parte di Gramsci della Segreteria Generale del Partito, è efficacemente definito da Spriano una fase di «interregno», un periodo di riposizionamento complessivo del partito in Italia, di dinamiche contrastanti e incerte all’interno della vecchia maggioranza, per via del forte ascendente ancora esercitato da Bordiga. L’oramai ex capo del partito, era sempre più deciso ad aprire uno scontro frontale con il Comintern, anche al costo di separarsi definitivamente da esso. L’effettivo cambio di linea e gruppo dirigente che portò Gramsci alla guida del Partito avvenne con due passaggi: una prima riunione del Comitato Centrale il 18 aprile del 1924, quindi in maggio, con la Conferenza nazionale di Como – in sostanza un Comitato centrale allargato ai segretari di federazione e al rappresentante della federazione giovanile con carattere consultivo sulla linea politica del partito – in vista del Congresso nazionale programmato dopo lo svolgimento del V Congresso dell’IC.

La fase successiva, fino al Congresso di Lione, è caratterizzata dal consolidarsi della nuova maggioranza attorno a Gramsci. All’interno di questo processo possiamo individuare nella nascita del quotidiano «l’Unità» un punto di svolta essenziale.

Gramsci ha esercitato la sua attività di capo del Partito comunista e rappresentante in Parlamento proprio nel momento più drammatico di trapasso dal sistema liberale al regime fascista, segnato dal caso Matteotti e concluso con il varo delle «leggi fascistissime», prologo al suo arresto. Il periodo tra la primavera del 1925 e l’autunno 1926 è cruciale per l’evoluzione del pensiero di Gramsci, in relazione al partito, al suo rapporto con le masse, alla funzione svolta in esso dagli intellettuali. Un periodo nel quale giungono a completa maturazione le esperienze di direzione e orientamento politico compiute a partire dal 1923. Una fase nella quale la sua analisi si sviluppa fino a indagare in profondità il ruolo svolto nella società italiana dagli intellettuali, quale tessuto connettivo degli assetti sociali dominanti. Già in queste analisi è presente quella ridefinizione del concetto di Stato e di dominio anticipatrice della categoria egemonica. La riflessione di Gramsci in questa fase è la base essenziale della teoria sugli intellettuali sviluppata poi all’interno della Questione meridionale e delle riflessioni del carcere, al contempo, è il punto d’arrivo di quella precedente e, nel complesso, affonda potentemente le sue radici nell’esperienza «ordinovista».

[1] A. Gramsci, lettera a Julca Schuct, 21 luglio 1924.

[1] A. Bordiga I rapporti delle forze sociali e politiche in Italia, «Rassegna comunista», n. settembre/ottobre 1923.

[2] A. Gramsci, lettera all’Esecutivo del PCd’I, 12 settembre 1923.

[3] Ibid.

[4] V. I. Lenin, Opere Complete, Editori Riuniti, Roma, 1967, vol. XXXII

[5] V. I. Lenin, Sul movimento operaio italiano, Editori Riuniti, Roma, 1970, pag. 233.

[6] Le Tesi sulla tattica del III Congresso, contestate duramente dall’ala sinistra dei tedeschi e da Bordiga, prendevano atto del riflusso generale dell’ondata rivoluzionaria. La presa del potere nei paesi occidentali si allontanava e ciò imponeva la predisposizione di una nuova, più adatta alle mutate condizioni. Il capitalismo era riuscito a riconquistare posizioni perdute ottenendo una tregua, in quella fase, il Comintern doveva puntare non tanto a preparare la guerra civile quanto a un lavoro di organizzazione, radicamento e agitazione. Il diverso grado di acutezza delle contraddizioni capitalistiche, la diversa articolazione sociale e capacità organizzativa della borghesia nei vari paesi, unitamente ai limiti ancora forti nelle organizzazioni proletarie, non aveva portato, con la fine della guerra, alla vittoria immediata della rivoluzione mondiale. Il processo rivoluzionario nel resto d’Europa si rivelava in sostanza ben più lungo di quanto era stato preventivato nel passato. Si apriva dunque una fase difficile nella bisognava fare i conti anche con le probabilità sconfitte per il movimento comunista europeo. Radek e tutto l’Esecutivo dell’Internazionale, lanciò dunque la parola d’ordine della conquista delle grandi masse lavoratrici, per fare dei partiti comunisti europei, non più soltanto piccoli gruppi di avanguardia, ma «grandi eserciti del proletariato mondiale».

[7] G. Fresu, Lenin lettore di Marx. Determinismo e dialettica nella storia del movimento operaio, La Città del Sole, Napoli, 2008.

Eugenio Curiel, di anni 33 – Un grande antifascista da non dimenticare

Eugenio Curiel, di anni 33.

Un grande antifascista da non dimenticare.

Gianni Fresu

A Sessantacinque anni dalla liberazione dal nazifascismo, in un contesto segnato da una inarrestabile emergenza democratica che ha molti punti di contatto con la capitolaziona dello Stato liberale negli anni Venti, è tutt’altro che retorico soffermarsi sul significato e sul valore della Resistenza. Tra le figure dimenticate di quella pagina di storia che riscattò il popolo italiano dall’infamia del fascismo si può annoverare quella del giovane partigiano Eugenio Curiel, che fu insieme scienziato e combattente per la liberta’. Curiel, nato a Trieste nel 1912 da una famiglia benestante di religione ebraica, dopo l’iscrizione in ingegneria a Firenze e il politecnico a Milano si laurea a Padova nel 1933 con il massimo dei voti in fisica e matematica con una tesi sulle disintegrazioni nucleari, a soli 21 anni, quindi inizia a lavorare all’Università come assistente. Nonostante la sua formazione e attività scientifica il giovane Curiel trova negli studi filosofici uno stimolo nuovo e totalizzante che lo porta prima ad avvicinarsi al materialismo storico e poi all’antifascismo militante, iscrivendosi al Partito comunista nel 1935. Nel 1936 avvenne la prima presa di contatto di Curiel con il Centro Estero del PCd’I grazie a un amico studente alla Sorbona, a Parigi, in un contesto segnato dai fermenti politici dell’antifascismo e dalla mobilitazione internazionale in difesa della Spagna repubblicana. Prima di partire discusse a lungo dell’organizzazione di una attività clandestina con i suoi compagni a Padova. Tuttavia, dopo il suo rientro da Parigi, orientò i suoi compagni ad un lavoro legale di massa attraverso la penetrazione nelle stesse organizzazioni sociali del regime tra lo sconcerto della cellula comunista composta di giovani che si aspettavano ben altro tipo di azione. Così, ricorda l’episodio Renato Mieli:

ci spiegò anzitutto il carattere di classe della dittatura fascista. Come avremmo potuto un giorno liberarcene, se non avessimo prima capito quali erano le energie reali, capaci di abbattere il fascismo nel nostro Paese, e se non fossimo riusciti poi ad organizzarle? Questa forza liberatrice non è rachiusa in una «élite» di intellettuali, essa è nella classe operaia e nelle sue alleanze con le masse nelle campagne e con quella parte di borghesia prgressiva. Chi vuole la liberazione dal fascismo, deve incominciare col volere la liberazione del di tutte queste forze dai vincoli che le soffocano. Esistono delle profonde contraddizioni che il regime di Mussolini non può assolutamente risolvere. Si tratta di non restare al di fuori di un processo storico e di inserirvisi, al contrario, attivamente per far fermentare dall’interno quelle energie che affretteranno la disfatta dei nemici del popolo1

A partire da questa indicazione il gruppo si inserì nei GUF e già nel 1937 il giovane intellettuale assunse la responsabilità della pagina sindacale del “Bo”, il giornale universitario di Padova. Ciò favorì una penetrazione di giovani antifascisti nella redazione, lo svilpparsi di un fermento politico culturale nuovo e l’attivazione di energie vitali poi rivelatisi determinanti nel corso della Resistenza. Le lunghissime discussioni sui temi da trattare si spostarono dalla redazione alle fabbriche per l’intuizione di Curiel che propose di confrontare preventivamente le questioni con gli stessi operai. Iniziativa anch’essa importantissima per consentire a quel gruppo la costruzione di legami sociali solidi nel mondo del lavoro. Nel 1938 Curiel, estromesso dall’Università per la promulgazione delle leggi raziali, si trasferisce a Milano, dove prende contatti con il Centro interno socialista e con vari gruppi antifascisti. In clandestinità dedica oramai tutta la sua esistenza alla militanza, viene arrestato varie volte dalla polizia svizzera per la sua attività antifascista e comunista, a Milano il 23 giugno del 1939 viene arrestato da agenti dell’Ovra. Sconta qualche mese nel carcere di San Vittore, poi il processo e la condanna a cinque anni di confino a Ventotene dove mette in piedi una sorta di università popolare per i reclusi ed anche per alcuni abitanti del luogo. Di quell’esperienza rimangono gli appunti delle sue lezioni a molti futuri quadri della Resistenza. Tutti coloro che ebbero modo di conoserlo ricordano Curiel per lo spessore morale e intellettuale ma anche per l’instancabile impegno militante. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del ’43 il Gran Consiglio del fascismo vota l’ordine del giorno che porta all’arresto di Mussolini, un mese dopo Curiel viene liberato dal confino e torna in Veneto dove riprende i contatti con amici e compagni lavorando da subito all’organizzazione della Resistenza armata contro l’occupazione nazifascista. Rientrato a Milano ha un ruolo di primo piano nella redazione de «L’Unità» e della rivista «La nostra lotta», stampate e diffuse clandestinamente, diventa il «partigiano Giorgio» e fonda l’organizzazione antifascista “Fronte della Gioventù” che all’inizio del 1945 contava gia’ circa 15mila aderenti. Curiel cadde il 24 febbraio del 1945, a due mesi dalla liberazione di Milano e ad appena 33 anni, ucciso da una banda di fascisti che dopo avergli sparato per strada lo finì dentro un portone nel quale si era rifugiato. Dopo una medaglia d’oro al Valor militare, una lapide e un bellissimo inno partigiano a lui dedicato, nelle miserie dell’italietta della «concordia nazionale», l’oblio ne ha praticamente cancellato la memoria. Curiel, scienziato, comunista e combattente, nonostane la militanza, ebbe anche il modo di sviluppare una originale e matura riflessione politica, a lui si deve ad esempio l’elaborazione della «democrazia progressiva», una concezione Togliatti fece propria nell’immediato dopoguerra facendola divenire l’asse strategico del “partito nuovo”. Oggi nessuno si occupa più di questo giovane comunista morto per liberare il suo Paese, un militante determinante in una lotta di cui non ebbe la fortuna di vedere i frutti nella festa del 25 aprile. Bisognerebbe invece non solo ricordarlo ma riprendere gli studi dedicati alla sua vita e alla sua opera, personalmente mi impegno a farlo, nella convinzione che riportare alla luce questa straordinaria testimonianza di impegno e militanza non sarebbe semplice opera di “archeologia politica”.

1 Quaderni di Rinascita. Trenta anni di vita e lotte del PCI, Roma, Istituto Poligrafico, pag. 187.

Ecco il moderno principe del popolo

Ecco il moderno principe del popolo

Antonio Gramsci applica al marxismo la lezione di Machiavelli

Come Il Principe aveva posto l’obiettivo della creazione di un moderno Stato unitario in Italia, in una fase di assoluta disgregazione nazionale, così Gramsci si proponeva allora di scrivere un Moderno Principe che affrontasse in termini politici il tema della fondazione di un nuovo Stato, quello dei lavoratori, in una fase di sconfitta e arretramento del movimento operaio. Gramsci ipotizzava la stesura di un Moderno Principe inteso non più come una singola persona ma come un organismo che incarna “plasticamente” la volontà collettiva delle masse popolari, egli pensava ad un moderno partito comunista di massa. Il Principe di Machiavelli non era una fredda utopia ma un “libro vivente”, perché riusciva a fondere l’ideologia e la scienza politica con il mito, perché in esso la concezione politica si impersonava in un condottiero ideale che pur non esistendo nella realtà storica immediata, rappresentava la volontà collettiva di un popolo disperso e polverizzato; un libro che attraverso la sua forma fantastica e artistica aveva la capacità di stimolare, persuadere, suscitare l’organizzazione di quella volontà collettiva. La modernità del Principe stava nella comprensione che senza l’irrompere delle grandi masse nella vita politica non era possibile la formazione di una volontà collettiva nazionale-popolare. Questa intuizione era contenuta nell’idea della riforma della milizia per sostituire i mercenari con una milizia nazionale attraverso l’ingresso delle masse contadine. Dalla restaurazione del 1815 in poi tutta la storia mostrava invece lo sforzo delle classi dominanti per impedire questa irruzione.

L’idea gramsciana di un Moderno Principe, vale a dire l’edificazione di un partito reale espressione delle masse popolari, aveva quale suo intento principale proprio la rottura di questo “equilibrio passivo” tramite la realizzazione di una “riforma intellettuale e morale”, ossia una profonda riforma politica ed economica capace di porre fine alla condizione di subalternità, anzitutto sul piano economico-sociale, delle masse popolari.

Forza e consenso nello Stato etico

Forza e consenso nello Stato etico

Rinchiuso in cella Gramsci elabora il modello politico e sociale

La borghesia storicamente opera a rendere omogenee (per costumi, morale, senso comune) le classi dirigenti e creare un conformismo sociale capace di consolidarne il potere, attraverso una combinazione di forza e consenso. In questo modo riesce a irreggimentare e dirigere con schemi culturali propri anche le classi dominate. Ogni Stato è etico nella misura in cui opera per elevare l’insieme della popolazione a un livello culturale e morale confacente allo sviluppo delle forze produttive e agli interessi delle classi dominanti. Tale importantissima funzione trova nella scuola e nei tribunali le attività statali fondamentali, anche se in realtà esse non sono le sole. Devono essere comprese nel concetto di Stato etico anche l’insieme delle iniziative private che formano l’apparato dell’egemonia politica e culturale delle classi dominanti. Così la definizione di Stato etico di Hegel, a cui si fa in genere riferimento nella storia delle dottrine politiche, è propria della fase nella quale la tendenza espansiva della società borghese appariva illimitata.

La natura universale dei valori della società borghese e l’eticità della sua organizzazione statuale si sarebbe potuta esprimere nella trasformazione borghese dell’intero genere umano. La capacità espansiva della borghesia però si ritrae nelle fasi di “crisi organica”, come nella prima recessione del capitalismo mondiale alla fine dell’Ottocento e nella crisi che ha preceduto e seguito la prima guerra mondiale. In queste fasi all’egemonia si sostituisce la forza. Gramsci parla di “rivoluzioni passive” per descrivere quelle fasi di modernizzazione autoritaria nelle quali le riforme vengono realizzate attraverso la passività coatta delle grandi masse popolari, con il preciso obiettivo di consolidare l’ordine sociale ed uscire dalla situazione di crisi. Il fascismo è uno degli esempi più emblematici di ciò, ma non il solo.

La crisi della politica vista da Gramsci

La crisi della politica vista da Gramsci

Nei Quaderni del carcere anticipò temi oggi sempre di attualità

Tuttavia la politica non è concepibile senza ambizione, così come non può esistere un “capo” che non miri all’esercizio del potere, però anche in questo caso il problema non è l’ambizione in sé ma la natura dei rapporti che intercorrono tra il “capo” e la massa con cui si persegue quella “grande ambizione”. Il problema è se l'”ambizione” del capo si eleva dopo aver fatto attorno a sé il deserto, o se questa ambizione è associata alla crescita di tutto uno strato sociale.

Le stesse osservazioni valgono poi per la cosiddetta demagogia, essa è infatti associata alla tendenza generale che porta servirsi delle masse suscitandone l’entusiasmo, sapientemente eccitato e nutrito, con il solo scopo di perseguire le proprie “piccole ambizioni”, che possono poi assumere le forme del parlamentarismo democratico o del bonapartismo plebiscitario e autoritario. Ma se il capo non considera le masse “carne da cannone”, uno strumento buono per raggiungere i propri scopi e poi gettare via, e invece le rende protagoniste storiche di un fine politico organico e generale, la demagogia assume una funzione positiva. La tendenza del demagogo deteriore è quella di rendere se stesso insostituibile, far credere che dietro di lui ci sia solo l’abisso, a tal fine egli elimina ogni possibile concorrente ponendosi direttamente in rapporto, strumentale, con le masse attraverso «il plebiscito, la grande oratoria, i colpi di scena, l’apparato coreografico fantasmagorico». Mentre per Gramsci il capo politico, non mosso dalla piccola ambizione, concorre a creare uno strato intermedio tra sé e la massa, «tende a suscitare possibili concorrenti ed eguali, a elevare il livello di capacità delle masse, a creare elementi che possano sostituirlo nella funzione di capo» in qualsiasi momento. È il grande tema della partecipazione e del rapporto di rappresentanza, vale a dire dei nodi che ancora oggi animano il dibattito sulla cosiddetta “crisi della politica”. Problematiche rispetto alle quali i Quaderni del carcere continuano ad essere, a tanti anni di distanza, un’opera insostituibile.

Gramsci svela i segreti del potere

Gramsci svela i segreti del potere

Lo Stato, la società civile e l’egemonia della classe dirigente

La stessa idea di “opinione pubblica” riguarda l’egemonia politica, come punto di contatto della dialettica tra società politica e società civile, tra forza e consenso. «L’opinione pubblica è il contenuto politico della volontà pubblica». C’è una funzione del dominio politico che consiste proprio nel formare un’opinione pubblica preventivamente a determinate scelte impopolari dello Stato, essa consiste anzitutto nell’organizzare e centralizzare certi elementi della società civile. La lotta per il monopolio degli organi dell’opinione pubblica, attraverso il controllo di giornali, partiti e Parlamento, è proprio finalizzata ad evitare che si determini una divergenza e dunque una scissione tra i due livelli.

Diversamente da quanto accaduto in Russia, in Occidente, l’assalto allo Stato sarebbe stato inutile se non preceduto da una conquista egemonica della società civile. Questo è il senso delle celebri note su “guerra manovrata” (l’immediato assalto allo Stato) e “guerra di posizione” (la conquista della società civile). Per Gramsci Lenin fu il primo a comprendere il problema ma non ebbe modo di approfondirlo.

Queste riflessioni assumono un enorme rilievo per la scienza politica in quanto tale, non solo per la strategia di un partito rivoluzionario, perché aprono un campo di analisi del tutto nuovo sulle forme del potere politico. Il decimo volume , in uscita domani, riproduce il Quaderno 7 intitolato “appunti di filosofia”. Nella ricca trattazione di queste note il concetto di egemonia è sviscerato con un linguaggio chiaro e pregnante ben sintetizzato da uno dei più celebri brani dell’opera: «In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; nell’Occidente tra Stato e società civile c’era un giusto rapporto e nel tremolìo dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto domandava un’accurata ricognizione di carattere nazionale».

Nei Quaderni la profezia di Gramsci

Nei Quaderni la profezia di Gramsci

«Il vecchio mondo muore e il nuovo non può nascere»

L’Italia costituiva un punto nevralgico della crisi di civiltà europea, non è un caso se qui si formarono le condizioni per la nascita e l’avvento del fascismo, e l’opera dei Quaderni dal carcere ne analizza sistematicamente cause ed effetti. Quando una classe perde consenso e cessa di essere dirigente, limitandosi ad essere dominante attraverso l’uso della forza coattiva, vuol dire che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali e dai vecchi valori. La crisi del dopoguerra è sintetizzata in queste note, contenute nell’ottavo volume in uscita domani, da una celebre frase dell’intellettuale sardo: «il vecchio muore e il nuovo non può nascere».

A fronte di un decadimento irreversibile del vecchio ordine liberale non era corrisposto il suo superamento da parte di un ordine nuovo, il socialismo, per l’immaturità, il paternalismo e il dilettantismo del suo movimento. In situazioni di tale tipo si moltiplicano le possibili soluzioni di forza, i rischi di sovversivismo reazionario, le operazioni oscure sotto la guida di capi carismatici. Questa frattura tra rappresentati e rappresentanti porta per riflesso al rafforzamento di tutti quegli organismi relativamente indipendenti dalle oscillazioni dell’opinione pubblica come la burocrazia militare e civile, l’alta finanza, la chiesa. Dietro alla crisi di egemonia del regime liberale in Italia c’era l’inutile sforzo per la guerra, con il suo carico di promesse millantate non mantenute, e l’irrompere di soggetti sociali prima passivi. Il fascismo era la logica conseguenza di una condizione di stallo dove nessun gruppo, né quello conservativo né quello progressivo, aveva la forza necessaria per la vittoria definitiva. L’uso della forza, sia quella tradizionale dello Stato, sia quella illegale delle squadre paramilitari di Mussolini divengono allora per Gramsci il mezzo con il quale le vecchie classi dirigenti tentano di sopperire alla morte del vecchio mondo impedendo con ogni mezzo la nascita di quello nuovo.

Gramsci il più originale comunista

«Gramsci il più originale comunista»

Fuori dai dogmi individuò i limiti dell’ideologia marxista

Nello studio di un autore bisogna distinguere le opere da lui condotte a termine e pubblicate da quelle non compiute e inedite, poiché il contenuto di queste va esaminato con molta più cautela e attenzione, proprio per la loro natura di materiale provvisorio e in elaborazione su cui l’autore sarebbe probabilmente ritornato sopra. In queste note l’intellettuale sardo sembra delineare la mappa per inoltrarsi nel mare magnum del pensiero di Karl Marx ma fornisce insieme alcune bussole di orientamento per accingersi allo studio della sua stessa opera e dei Quaderni. Nelle note Gramsci si sofferma sul processo di involuzione e volgarizzazione filosofica del marxismo dopo Marx ed Engels. Se il marxismo originario costituiva il superamento della più alta manifestazione culturale del tempo, la filosofia classica tedesca, il marxismo successivo del passaggio tra Ottocento e Novecento si dimostra incapace di abbracciare e comprendere l’uomo in tutti i suoi aspetti e deve servirsi degli apporti di altre filosofie. Eric Hobsmawm, uno dei massimi storici del Novecento ha definito Antonio Gramsci «il più originale pensatore comunista che abbia operato in Occidente nel XX secolo» proprio per la ricchezza del suo approccio al marxismo e il rifiuto a rinchiudersi in letture meccaniche ed elementari della realtà economico-sociale, politica e culturale. Indagare le ragioni per le quali il marxismo è risultato assimilabile, per alcuni suoi aspetti non trascurabili, tanto all’idealismo quanto al materialismo volgare è secondo Gramsci un compito estremamente complesso, perché dovrebbe condurre non solo a chiarire quali elementi siano stati assorbiti “esplicitamente” dall’idealismo e da altre correnti di pensiero, ma anche svelare gli assorbimenti “impliciti” e non confessati, quelli dovuti al fatto che il marxismo è stato un momento della cultura, un’atmosfera diffusa che in quanto tale ha modificato, spesso inconsapevolmente, i vecchi modi di pensare. Avviare un’indagine di questo tipo, dunque, equivarrebbe a fare una storia della cultura moderna dopo Marx ed Engels e richiederebbe anche uno studio degli insegnamenti pratici che il marxismo ha dato ai partiti e alle correnti di pensiero ad esso avverse.